| |

| CONTROLLO

DELLE VIE AEREE & INTUBAZIONE |

|

|

| |

LINEE-GUIDA SIAARTI PER L'INTUBAZIONE DIFFICILE E

LA DIFFICOLTÀ DI CONTROLLO DELLE VIE AEREESOCIETA' ITALIANA DI

ANESTESIA ANALGESIA RIANIMAZIONE E TERAPIA INTENSIVA

GRUPPO DI STUDIO "VIE

AEREE DIFFICILI"

Intubazione difficile e

controllo delle vie aeree

Coordinatore: Giulio

Frova

Componenti:

Felice Agrò, Giovanni Amicucci, Gaetano Azzimonti, Gabriella Bettelli,

Antonio Brienza, Alessandro Di Filippo, Renato Favero, Gabriella Giurati,

Arturo Guarino, Giorgio Ivani, Gabriella Lombardo, Alessqndro Luzi,

Stefano Muttini, Giampaolo Novelli, Flavia Petrini, Giovanni Rosa, Roberto

Rosi, Paolo Ruju, Ida Salvo, Gianpaolo Serafini, Giorgio Servadio, Angela

Sgandurra, Giuseppe Testori, Giorgio Torri, Rosalba Tufano, Sergio Vesconi,

Paolo Zuccoli

Giugno 1998

tratte dal sito della

SIAARTI

(Società Italiana di Anestesia Analgesia Rianimazione e Terapia Intensiva)

|

1. PREMESSA

1.1. Le linee-guida sono

raccomandazioni generali di buona pratica clinica ricavate da una analisi

sistematica della letteratura e destinate a ridurre la mortalità e la morbidità

legate al controllo difficile delle

vie aeree. Il

loro obiettivo è di aiutare il singolo anestesista a prendere delle decisioni in

merito a questo problema e a mettere a punto un proprio piano di trattamento

semplificato o

algoritmo

da

applicare in caso di difficoltà. Non possono essere intese come regole

vincolanti e la loro applicazione non può dare garanzia costante di successo

data la molteplicità delle evenienze possibili.

1.2. E' stata effettuata un'analisi della

letteratura riferita gli ultimi 15 anni. Sono stati esaminati 670 lavori

sull'argomento e ad ognuno di essi è stato attribuito un punteggio che

rispecchia il grado di evidenza fornito dal lavoro nel rispondere al quesito

formulato; il punteggio, indicato con le lettere A,B,C, è in rapporto col

disegno impiegato per lo studio. Criterio informativo del documento è

stato di indicare dapprima le principali opinioni ricavabili dalla letteratura e

riportare successivamente le raccomandazioni indicandone l'evidenza.

1.3. Questo metodo di lavoro basato sulla

revisione della letteratura può non fornire risposte con elevati gradi di

evidenza (e di conseguenza raccomandazioni di particolare forza) a causa della

scarsità di lavori con ampi trials randomizzati e delle caratteristiche stesse

dell'argomento: a) le difficoltà sono rare e individuali, b) pochi anestesisti

accumulano una esperienza così ampia da essere veramente equilibrata, c) lo

sviluppo tecnologico rapido può rendere obsoleta una procedura prima largamente

approvata, d) una conoscenza esatta della situazione reale è impedita dalla

comprensibile riluttanza a rendere pubblici gli incidenti o i "quasi incidenti".

L'argomento mal si presta a disegni prospettici

randomizzati e prende in considerazione situazioni ed eventi da affrontarsi più

con atteggiamento improntato alla "good practice" nella quotidianità

clinica che non assunti derivati da lavori sperimentali. In quest'ottica,

assumono quindi importanza anche lavori teoricamente a basso grado di evidenza,

quali quelli basati su opinioni di esperti.

1.4. La Commissione ha scelto di usare la

seguente terminologia: indispensabile, consigliabile, opportuno, non

consigliabile, allo scopo di graduare ulteriormente le

raccomandazioni.

1.5. Le raccomandazioni sono riferite al paziente

adulto.

Per quanto attiene al paziente in età pediatrica si veda al paragrafo 11. Si

ritiene opportuna una revisione del documento almeno quinquennale.

2.

DIMENSIONE

DEL PROBLEMA E SUA INCIDENZA

2.1. I dati di incidenza riportati dalla

letteratura sul controllo difficile delle vie aeree sono spesso contraddittori

perché hanno risentito sia della mancanza di univoche definizioni fino a tempi

recenti, sia del modificato comportamento degli operatori.

2.2. Il 30% degli incidenti totalmente riferibili

all'anestesia è sostenuto da difficoltà di controllo della via aerea; il 70% di

tali incidenti hanno comportato morte o danno cerebrale permanente.

2.3. L'incidenza di intubazione difficile in

senso lato è compresa tra lo 0,5 e il 20 % ed è influenzata dal tipo di

chirurgia (generale, ostetrica, otorinolaringoiatrica) e dalla sede (intra o

extraospedaliera). L'incidenza di laringoscopia difficile di grado 3 (vedi

allegato 1) è assai più bassa, dell'ordine dello 0,05% (pari a un caso su 2000);

la laringoscopia di grado 4 imprevista è ancora minore. L'incidenza di

intubazione fallita è un dato influenzato dalla precoce rinuncia ed eventuale

scelta di altre tecniche, oggi più frequente che nel passato. L'incidenza di

difficoltà a ventilare non è nota. L'incidenza di intubazione fallita associata

a difficoltà a ventilare è dell'ordine di 0,01% (pari a un caso su 10.000).

3.

DEFINIZIONI

3.1. DIFFICOLTA' DI CONTROLLO DELLA VIA AEREA

Per difficoltà di controllo della via

aerea si intende la difficoltà a ventilare in maschera e/o a intubare.

3.2. DIFFICOLTA' A VENTILARE IN MASCHERA

La Commissione ha adottato, pur nella sua

genericità, la definizione proposta dalle linee-guida americane.

Per

difficoltà a ventilare in

maschera si intende l'impossibilità da parte dell'anestesista a mantenere una

saturazione del 90% in ossigeno puro e maschera facciale, in un paziente con

funzione respiratoria normale.

3.3. INTUBAZIONE DIFFICILE

La Commissione ha parzialmente modificato le

definizioni americane e francesi, stabilendo che per intubazione difficile

si intende una procedura che sia stata caratterizzata da una laringoscopia

difficile (3 e 4) o abbia richiesto almeno 4 tentativi o più di 5 minuti per la

sua esecuzione indipendentemente dal grado di esperienza dell'anestesista.

(Per quanto riguarda il numero di tentativi, nelle linee-guida francesi si parla

di "più di 2 tentativi" da parte di un anestesista "sperimentato" il che

equivale a 3; nell'ipotesi frequente di un precedente tentativo da parte di un

non esperto, diventano in pratica 4. Nelle linee guida ASA si parla invece di

più di 3 senza riferirsi a specifica esperienza, ma indicando un anestesista di

normale esperienza. Per il problema tempo, si ritiene troppo lungo l'intervallo

indicato nelle altre linee-guida e non rappresentativo del limitato numero di

tentativi previsti dalla definizione.

La commissione ritiene infine che la definizione non possa prescindere dal grado

di visibilità della glottide:

non è necessario eseguire quattro

tentativi perché un anestesista esperto, dopo 2 laringoscopie correttamente

eseguite, possa affermare che è difficile o impossibile una intubazione con

laringoscopia 4 o 3.

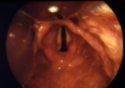

3.4. LARINGOSCOPIA DIFFICILE

La Commissione ha fatto propria la definizione

ASA. Per laringoscopia difficile

si intende

l'impossibilità ad

evidenziare la glottide con il laringoscopio convenzionale a lama curva.

Essa corrisponde ai gradi 3 e 4 della classificazione di Cormack e Lehane (vedi

allegati), nei quali si riesce ad evidenziare rispettivamente la sola

epiglottide o solo la lingua.

4.

PREVISIONE

DI DIFFICOLTA'

4.1. Nella pratica clinica la difficoltà si

presenta in modo inaspettato nel 15-30% dei casi.

4.2. La difficoltà sarebbe tuttavia prevedibile in oltre il 90% dei casi con una

valutazione preoperatoria adeguata.

4.3. La previsione di difficoltà si basa: a) sulla raccolta anamnestica mirata

(patologia congenita e acquisita a carico di naso, lingua, denti, articolazioni

temporo-mandibolari, colonna cervicale; precedenti interventi e intubazioni,

ecc.), b) sull' esame ispettivo del paziente di faccia (collo corto e largo,

esiti cicatriziali, gozzo) e di

profilo (prognatismo

mascellare e/o micrognazia),

c) sulla palpazione del collo (reperi anatomici, caratteristiche dello spazio

sottomandibolare, motilità), d) sul rilievo dei seguenti dati (vedi allegati):

| a) |

misura della distanza interdentaria=

distanza tra incisivi superiori e inferiori a bocca spalancata

|

| b) |

visibilità delle strutture faringee (test

di Mallampati) =visione strutture faringee nel paziente seduto o supino

a bocca spalancata e lingua sporta spontaneamente e senza fonazione

I visibili palato

molle, fauci, ugola, pilastri.

II visibili palato molle, fauci, ugola.

III visibili palato molle, base ugola.

IV visibili palato osseo, palato molle non visibile

|

| c) |

misura della distanza mento-tiroide (pomo

d’Adamo)= distanza tra punto più sporgente della sinfisi mentoniera e

pomo d'Adamo a testa iperestesa

|

| d) |

misura della distanza mento-ioide=

distanza tra parte punto più sporgente della sinfisi mentoniera e parte superiore dell'osso ioide a testa

iperestesa

|

| e) |

misura del prognatismo mascellare e sua

correggibilità

|

| f) |

misura della distanza mento-giugulo=

distanza tra sinfisi mentoniera e margine superiore dello sterno a

testa iperestesa

|

| g) |

motilità globale del collo |

4.4. La previsione di difficoltà o di

impossibilità a intubare si può basare sia su una grave deviazione dalla norma

di uno solo di questi dati, sia sulla alterazione modesta di più parametri

insieme.

4.5. La letteratura ritiene che i seguenti valori

possano, anche singolarmente, dare la certezza o un’elevata previsione di

difficoltà :

a)

meno di 20 mm

per la distanza interdentaria.

b) marcata sporgenza dei denti superiori rispetto agli inferiori (prognatismo

mascellare) non correggibile

c) distanza mento-tiroide uguale o minore di 60 mm

d) test di Mallampati 4

e) macroglossia con micrognazia evidente

f) collo fisso in flessione

g) esiti cicatriziali o post-attinici gravi a carico del pavimento linguale

4.6. Valori ai limiti della norma e che, solo se

associati fra loro, possono portare anche a certezza di

difficoltà

sono considerati:

a) distanza interdentaria

sotto i 35 mm

b) prognatismo e retrognazia modesti

c) distanza mento-ioide inferiore a 40 mm

d) distanza mento-tiroide uguale o inferiore a 65 mm

e) test di Mallampati 2-3

f) ridotta flesso-estensione testa e collo

RACCOMANDAZIONI

|

1) |

È consigliabile, sia in condizioni

elettive sia in urgenza, sia in previsione di una anestesia generale sia

loco-regionale, una raccolta anamnestica e una valutazione preoperatoria

accurata e mirata al problema vie aeree. Esse permettono di prevedere

buona parte delle difficoltà e consentono di pianificare il modo per

affrontarle (B). |

|

2) |

È consigliabile che tutti i rilievi

fatti vengano riportati per iscritto nella cartella di anestesia (C).

|

|

3) |

È indispensabile l'esecuzione

sistematica almeno di:

test di Mallampati,

misura

distanza interdentaria e distanza mento-tiroide

(C). |

5.

PIANIFICAZIONE

NELLA DIFFICOLTA' IMPREVISTA

5.1. La maggior parte delle difficoltà impreviste

vengono considerate pseudodifficoltà e attribuite alla inesperienza nella

esecuzione corretta della manovra di intubazione. L'aiuto di un esperto, la

ricerca della posizione di Jackson modificata (sniffing)

e la

manipolazione della laringe

(pressione verso il dorso,

verso l'alto e verso il lato destro del paziente) ne permettono spesso il

superamento. Una frazione relativamente piccola non si risolve con tali

accorgimenti e richiede il ricorso alla ripetizione del tentativo con presidi

alternativi e/o procedure diverse da quelle standard (per standard si intende

l'uso del laringoscopio a lama curva e tubo tracheale non mandrinato).

5.2. Molte componenti influenzano il

comportamento dell'anestesista in tali casi, come la sua esperienza, la

conoscenza di presidi e tecniche alternative, il materiale disponibile, le

condizioni cliniche, il grado di ossigenazione e la ventilabilità del paziente,

ma sopratutto il grado di urgenza dell'intervento (elettivo, urgenza

differibile, emergenza) e qual'è stata la visione laringoscopica ottenuta al

primo tentativo corretto.

5.3. I presidi proposti in commercio come

opzioni alternative per l'intubazione difficile imprevista sono molti e le loro

indicazioni sono solo in parte definite. Una frequente distinzione è tra sistemi

semplici e complessi, ma i criteri per stabilire la semplicità di un

presidio sono opinabili, a volte sono riferiti al costo e altre alla complessità

tecnica o ai tempi di apprendimento. Una seconda distinzione, tra sistemi che

consentono la visione diretta della glottide e sistemi a visione indiretta,

non ha riferimento alcuno con la destinazione d'impiego, né con la priorità

d'impiego. Una distinzione più utile è tra

presidi destinati a

fronteggiare l'imprevisto

o

destinati alla

difficoltà prevista.

Con

significato eminentemente pratico, una ulteriore distinzione viene fatta tra

presidi che è necessario avere immediatamente a portata di mano e presidi che

non sono indispensabili nell'emergenza. Indipendentemente da queste

classificazioni, il termine opzioni alternative

andrebbe riferito

solo a presidi e metodiche destinati ai tentativi d'intubazione successivi al

primo e diversi dall'attrezzatura standard come sopra definita.

5.4. Tale incertezza terminologica si riflette

nelle linee-guida pubblicate quando suggeriscono che una unità portatile con

attrezzatura specifica per il controllo delle vie aeree sia sempre prontamente

disponibile. Come attrezzatura specifica, senza indicazione di priorità, l'ASA

ad esempio indica i seguenti presidi:

1) lame laringoscopiche alternative, 2) tubi di diametro diverso, 3) mandrini

corti e pinza di Magill, 4) introduttori e tube-exchanger, 5) set per

intubazione retrograda, 6) maschera laringea, 7) Combitube, 8) set per

cricotirotomia, 9) analizzatore di CO2, 10) attrezzatura per intubazione

fibroscopica. Altri ritengono invece opportuno sia identificare tra di essi i

presidi "alternativi" in senso stretto e quelli indispensabili per ogni

imprevisto, sia poterne disporre ovunque si esegua una anestesia generale,

mentre un carrello con presidi non necessari nell'immediato può essere

eventualmente disponibile.

5.5. I gravi incidenti da intubazione (morte o

danno cerebrale) sono stati attribuiti alle conseguenze dell'ipossia. Fatta

eccezione per la malposizione del tubo (intubazione esofagea), la causa dell'ipossia

non è stata riferita sempre alla mancata intubazione, ma sono stati chiamati in

causa di volta in volta la molteplicità dei tentativi da parte di più operatori,

l'impiego reiterato della stessa attrezzatura, la mancata ossigenazione, il

vomito e l'inalazione tra i tentativi, l'inventilabilità progressiva da edema

traumatico.

5.6. Difficoltà imprevista nella situazione

elettiva.

Se non si hanno problemi di ossigenazione e la

ventilabilità in maschera facciale, con o senza cannula orofaringea, è buona, i

cardini del percorso più ampiamente consigliato in letteratura sono i seguenti:

|

a) |

ricercare la collaborazione |

|

b) |

quantificare la difficoltà

laringoscopica e subordinare le scelta a tale dato |

|

c) |

limitare numericamente i

tentativi |

|

d) |

rinunciare fin dall'inizio in

caso di difficoltà abitualmente considerata non superabile con strumenti

"alternativi" |

|

e) |

rinunciare dopo tre tentativi

falliti in mani esperte e recuperare il respiro spontaneo e la coscienza |

|

f) |

scegliere tra rinvio

dell'intervento, prosecuzione con anestesia loco-regionale, ricorso ad

intubazione da sveglio in anestesia locale, immediata o differita |

Se il paziente diventa difficilmente ventilabile

si passa dalla maschera

facciale alla

laringea (o al Combitube). Se resta

inventilabile, è indicato il precoce ricorso alla

ossigenazione transtracheale

5.7. Difficoltà imprevista nella situazione di

urgenza differibile.

In queste situazioni (es.= taglio cesareo senza

sofferenza materno-fetale), dalla letteratura non emergono proposte diverse da

quanto rilevato al precedente paragrafo. Nel caso di una laringoscopia di grado

4, a differenza delle situazioni elettive, non è possibile rinviare

l’intervento, ma solo differirlo di poco. In questa evenienza, una volta

risvegliato il paziente, si può procedere ad anestesia locoregionale o, se l’intubazione

è ritenuta preferibile per la conduzione dell'intervento, quest’ultima viene

eseguita da sveglio, in anestesia locale. Dopo il tempo necessario per l'intubazione,

si procede nuovamente all'induzione. In questi casi di impossibilità ad intubare

con tecnica laringoscopica standard, la prosecuzione in maschera facciale, o con

cannula orofaringea cuffiata o in maschera laringea è considerata potenzialmente

a rischio e viene riservata alle situazioni di cui al paragrafo successivo.

5.8. Difficoltà imprevista nella situazione di

emergenza chirurgica.

In situazioni di chiara emergenza (es.= taglio

cesareo con sofferenza materno-fetale), cambia il contesto nel quale si opta per

la prosecuzione in narcosi senza intubazione tracheale dopo una intubazione

impossibile. Il bilancio costi-benefici è diverso e il rischio di vomito diviene

di secondaria importanza rispetto alla emergenza da fronteggiare.

5.8.1. Per l'assistenza o il controllo del

respiro senza il tubo sono state utilizzate diverse attrezzature:

tradizionalmente si è ricorsi alla maschera facciale con o senza cannula

orofaringea di Guedel, successivamente è stata introdotta la maschera laringea

(o in alternativa il Combitube) e recentemente la cannula orofaringea cuffiata (COPA).

L'ampia letteratura sulla maschera laringea la indica come la più appropriata

nonostante non sia esente dal rischio di rigurgito e inalazione. Mentre è

largamente accettato questo ruolo in emergenza, controverso resta ancora il suo

impiego, sopratutto nella versione standard, come mezzo per intubare alla cieca

direttamente o tramite l'inserimento preliminare di un introduttore.

PREMESSA ALLE RACCOMANDAZIONI

1) si intende per

"tentativo",

oltre all'introduzione del tubo,

anche la semplice

laringoscopia

2) si intendono come presidi e procedure

"alternativi" quelli destinati ai tentativi d'intubazione successivi al primo,

eseguito con metodica standard; sono di prima scelta:

3) altri presidi proposti dalla letteratura

come "alternativi" non sono stati considerati di prima scelta; tra di essi i

seguenti:

|

a) lama laringoscopica retta

(di Miller) |

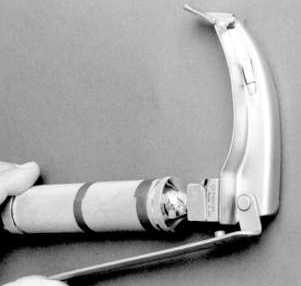

|

|

|

b) laringoscopio di

McCoy |

|

|

4) si ritiene che uno specifico carrello

con tutti i presidi, "alternativi" di prima e seconda scelta, indispensabili

e non indispensabili, non sia nè necessario, nè economico; si privilegia perciò

il criterio di distinzione tra presidi indispensabili (di cui

disporre in ogni sala operatoria) e presidi non indispensabili (eventualmente

disponibili su richiesta)

5)

si considerano

presidi

indispensabili

i seguenti:

a) laringoscopio di

Macintosh

con lame curve (media e lunga) |

b)

tubi tracheali di misura

diversa |

|

|

| c) pinza di Magill |

d) mandrino corto

malleabile o sostituti |

|

|

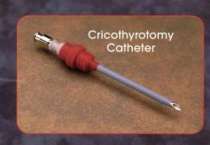

| g) agocannula per puntura

crico-tiroidea almeno 15 G |

h) set per cricotirotomia

percutanea. |

|

|

6) si considerano presidi dei quali si può

poter disporre in tempo successivo su eventuale richiesta i seguenti:

RACCOMANDAZIONI

| 1) È indispensabile dare sempre la

priorità assoluta alla ossigenazione (B). 2) È consigliabile che l'anestesista, ad

ogni tentativo d’intubazione, si ponga il problema di scelta di uno schema

farmacologico che consenta un rapido ripristino dello stato di coscienza e

del respiro spontaneo (C).

3) È consigliabile riferirsi alla

classificazione laringoscopica

di Cormack e Lehane (C).

Strutture visualizzate alla

laringoscopia diretta:

1 corde vocali visibili

2 corde vocali parzialmente visibili

3 visibile solo epiglottide

4 epiglottide non visibile

4) È consigliabile rinunciare subito nella

certezza di

laringoscopia di grado 4 (C).

5) È consigliabile, negli altri gradi di

visione laringoscopica, non superare i tre tentativi dopo la laringoscopia

iniziale (C).

6) È opportuno che i tre tentativi siano

fatti non usando sempre la stessa tecnica, ma presidi e procedure

"alternativi" (C).

7) È indispensabile riossigenare il

paziente e valutarne la ventilabilità prima di un nuovo tentativo (C).

8) Non si consiglia di proseguire nei

tentativi d'intubazione al più piccolo segno di deficit di ossigenazione

(C).

9) È consigliabile la conoscenza della

tecnica dell'introduttore, considerata "alternativa" di prima scelta nel

grado 3 (C).

10) Si considera inevitabile la

prosecuzione di un intervento a rischio di vomito senza intubazione

tracheale se l'emergenza è dichiarata e l'intubazione è fallita (C).

11) E' consigliabile l'impiego della

maschera laringea rispetto alla facciale (C). Il ricorso ad essa in

emergenza non deve essere tardivo quando può diventare inservibile per

edema traumatico (C).

12) Non si consiglia l'intubazione alla

cieca attraverso la maschera laringea se la ventilazione ottenuta è buona

(C).

13) L'intubazione col fibroscopio tramite

maschera laringea richiede specifica esperienza e non può essere

considerata procedura abituale (C).

14) Non si consiglia l'intubazione nasale

alla cieca (B).

15) Non si consiglia la fibroscopia quale

procedura "alternativa" nella difficoltà imprevista, se non in mani

esperte (C).

16) Si ritiene consigliabile che un

carrello con fibroscopia sia disponibile in ospedale per la difficoltà

prevista e per la difficoltà imprevista al risveglio del paziente (C) .

17) Si estende tale considerazione anche al

materiale per eseguire una intubazione retrograda (C).

18) È indispensabile acquisire esperienza

con i diversi presidi al di fuori delle situazioni di urgenza-emergenza

sia sul manichino, sia in sala anatomica, sia nella difficoltà simulata in

sala operatoria (B).

|

5.9. La letteratura suggerisce modalità diverse

per controllare il posizionamento corretto del tubo nella via aerea dopo una

intubazione tracheale normale o difficoltosa. Vengono proposti:

| a) la

visione fibroscopica

degli anelli o della

carena |

| b) il rilievo di

curve capnografiche

multiple di

morfologia inconfondibile |

| c) la visione laringoscopica delle

aritenoidi dietro il tubo |

| d) l'aspirazione con siringa di elevata

capacità o bulbo autoespansibile |

| e) la connessione ad una fonte di

ultrasuoni |

| f) l' auscultazione del torace |

| g) il rilevamento chimico di CO2

nell'espirato |

Solo le prime due vengono considerate ad elevata

sicurezza.

RACCOMANDAZIONI

| 1) |

Dopo ogni intubazione e, in

particolare, dopo una intubazione dimostratasi difficoltosa, è

indispensabile verificare la corretta posizione del tubo tracheale (B).

|

| 2) |

Si consiglia di ricorrere al rilievo

del CO2 espirato o alla fibroscopia (C). |

| 3) |

Le curve capnometriche osservate devono

essere ripetute e di morfologia inconfondibile (C). |

5.10. L'estubazione in sicurezza.

Dopo intubazione difficoltosa, è stata descritta

l'elevata incidenza di danni traumatici alle vie aeree superiori e la

possibilità di sviluppo di edema traumatico del faringe e dell'ingresso

laringeo; alla rimozione del tubo, è stata descritta asfissia difficilmente

controllabile. Una strategia di estubazione non è stata mai chiaramente

indicata. È stato proposto di valutare se il paziente riesce a respirare

spontaneamente "intorno" al tubo (a cuffia sgonfia e tubo chiuso).

La procedura che può dare maggiore certezza di

poterlo reintubare immediatamente consiste nell'introdurre nel tubo, prima della

sua rimozione, di un introduttore cavo o di un tube-exchanger e nel lasciarlo

temporaneamente in situ a paziente sveglio con un flusso continuo di ossigeno.

5.11. I danni iatrogeni determinatisi

durante una intubazione difficoltosa possono essere al momento misconosciuti e i

loro segni clinici (secrezioni striate di sangue, enfisema sottocutaneo, dolore

cervicale e toracico, ipertermia, ecc.) e radiologici presentarsi tardivamente.

RACCOMANDAZIONI

| 1) |

È consigliabile estubare il paziente,

dopo intubazione difficoltosa, usando un introduttore o un tube-exchanger

e un flusso continuo di ossigeno (C). |

| 2) |

È indispensabile informare il paziente

in modo esauriente e per iscritto, indicando il tipo di difficoltà

incontrata, la gradazione laringoscopica e la procedura utilizzata per

affrontarla (C). |

| 3) |

È consigliabile sottoporre nel

postoperatorio a controllo clinico mirato il paziente dopo una intubazione

difficoltosa (C). |

6. PIANIFICAZIONE NELLA DIFFICOLTA'

PREVISTA

6.1. Se viene riconosciuta la necessità della

intubazione tracheale, la strategia proposta è influenzata dalla differibilità

dell'atto chirurgico, dalla possibilità di condurre l'intervento in anestesia

loco-regionale, dall'entità del rischio di vomito e inalazione, dall'esperienza

dell'anestesista, dal tipo di attrezzatura disponibile nel servizio di anestesia

o in altri servizi, dal grado di collaborazione del paziente, dalle sue

condizioni cliniche e soprattutto dal grado di difficoltà ipotizzata.

6.2. Se si ha la certezza che l'intubazione sarà

impossibile o si prevede una estrema difficoltà, l'intubazione da sveglio in

anestesia locale (con o senza lieve sedazione) è concordemente ritenuta la

procedura di maggiore sicurezza perché, oltre a garantire il mantenimento del

respiro spontaneo e l'ossigenazione del paziente, permette di identificare

meglio le strutture anatomiche, mantenendo il tono muscolare.

6.3. Se i segni di previsione della difficoltà

sono modesti o "borderline" la letteratura prospetta anche un diverso

comportamento, prevedendo l'induzione dell'anestesia e la successiva valutazione

laringoscopica, con o senza preliminare miorilasciamento.

7. PIANIFICAZIONE NELLA DIFFICOLTA'

GRAVE

PREVISTA

7.1. L'intubazione da sveglio in anestesia locale

richiede che il paziente sia in grado di comprendere la spiegazione della

procedura e collabori all’esecuzione dell’anestesia di superficie; per questo è

di meno facile applicazione nel bambino e non è realizzabile nel paziente

incapace o ostile.

7.2. Viene

utilizzata l'anestesia

di superficie (mucosa

di orofaringe e/o rinofaringe, ipofaringe, laringe sottoglottica e trachea); è

raramente necessaria l'integrazione con la tronculare (blocco del ramo linguale

del glossofaringeo, blocco del laringeo superiore). L'anestesia di superficie,

specie del percorso intranasale, è spesso incompleta per la mancata

disponibilità in Italia di farmaci molto più attivi della lidocaina. La

lidocaina disponibile è la soluzione al 2% o lo spray al 10%. L'introduzione

attraverso la membrana cricotiroidea di 4 ml di

lidocaina al 2% direttamente in trachea

è largamente usata; è evitata nei pazienti in urgenza e a rischio di inalazione,

nei quali viene proposta la tecnica spray as you go (mediante fibroscopio

con canale operativo sottile).

7.3. Se le condizioni respiratorie del paziente

sono normali e non vi sono timori di compromettere la ventilabilità, viene

spesso associata una lieve sedazione. Questa non è necessaria se si procede alla

intubazione in anestesia locale dopo riemersione dall'anestesia generale. La

letteratura prospetta l'impiego della infusione continua di propofol o di

midazolam o, in urgenza e nel paziente ipoteso, della ketamina. Il piano di

sedazione di sicurezza è considerato uguale o minore del terzo grado della scala

di Ramsay (risposta solo su comando).

7.4. Nel soggetto non collaborante, può essere

impossibile il ricorso alla intubazione da

sveglio;

la procedura più usata è la fibroscopia in narcosi, utilizzando la via nasale o

la via orale con

maschere e presidi che consentano contemporaneamente

la ventilazione. In casi particolari e

con deficit preesistenti di ossigenazione, sono state prese in considerazione,

come procedure di sicurezza prima dell'induzione anestetica, anche la

cricotirotomia e la tracheotomia preliminare in anestesia locale.

7.5. Il ricorso alla

visione

laringoscopica diretta mediante strumenti a fibre

ottiche è

ritenuta la procedura che dà le maggiori garanzie di successo e la maggior

protezione del paziente in queste situazioni.

La fibrobroncoscopia flessibile,

sopratutto se eseguita con strumenti creati espressamente per l'intubazione (più

lunghi e più robusti) consente, oltre alla visione diretta, l'inserimento in

trachea della parte distale dello strumento che, fungendo da introduttore,

costituisce il binario di scorrimento per il tubo. Anche se la procedura può

essere eseguita in narcosi e

per via orale,

facilitata da maschere e cannule apposite, la via nasale a paziente sveglio e in

anestesia locale è considerata la tecnica meno rischiosa e più facile. Resta

comunque una procedura che richiede esperienza preliminare, acquisibile sia

assistendo un esperto, sia eseguendola su manichino. Non essendo procedura

destinata all'urgenza, resta controverso in letteratura se ogni

anestesista debba avere familiarità con il suo impiego o debba ricorrere ad

altri specialisti.

7.6. La fibroscopia per via nasotracheale viene

proposta in letteratura con due modalità di esecuzione:

| a) |

introduzione preliminare dal naso di un

tubo di diametro limitato (6-6,5) fino all'orofaringe; inserimento dello

strumento fino a vedere la glottide; ingresso dello strumento in laringe

fino a metà della trachea; scorrimento del tubo con eventuale rotazione

all'ingresso laringeo; eventuale cambio del tubo con uno di maggior

diametro dopo l'induzione, utilizzando un tube-exchanger |

| b) |

inserimento dello strumento in tubo di

calibro normale o ridotto che viene fissato al manipolo; introduzione nel

naso dello strumento e suo passaggio in trachea; sedazione e/o analgesia,

passaggio rapido del tubo nel naso e poi in trachea. |

7.7. Esistono maschere particolari che consentono

la somministrazione di ossigeno durante l'esecuzione della manovra; viene

utilizzata anche l'insufflazione di ossigeno nel canale operativo del

fibroscopio invece di usarlo solo per l'aspirazione.

7.8.

Strumento con probabilità di successo altrettanto elevate, ma con un campo di

applicazione più ristretto, è il

laringoscopio di Bullard.

Sotto visione fibroscopica diretta, consente l'inserimento in laringe di un

introduttore sul quale viene fatto scorrere il tubo tracheale. Molti propongono

il Bullard come strumento di prima scelta per l'intubazione da sveglio in

presenza di fratture instabili della colonna cervicale.

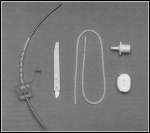

7.9. Una metodica sottoutilizzata e che viene

considerata una

alternativa poco costosa e rapida

all'impiego del fibroscopio è

l'intubazione guidata

o

retrograda.

Essa ha tuttavia indicazioni meno ampie della fibroscopia, alcune

controindicazioni (anatomia distorta, patologie laringo-tracheali), ma anche il

vantaggio di non essere ostacolata da secrezioni o sangue che limitano la

visibilità col fibroscopio, in particolare dopo ripetuti tentativi di

intubazione.

7.10. Con indicazioni ancora più limitate (collo

fisso per fratture cervicali instabili e limitata apertura della bocca) la

letteratura ha proposto anche il mandrino luminoso nella versione più

sofisticata o Trachlight, procedura "semicieca" ma di costo contenuto e, per

questo, sperimentata in condizioni di mancanza di strumentazione più complessa e

costosa.

7.11. L'impiego della maschera laringea (LMA)

come prima scelta nella intubazione prevista impossibile è stato sconsigliato

dalle linee guida francesi, ma vi è anche chi ha prospettato l'impiego della

maschera laringea in anestesia locale e nel soggetto sveglio quando l'apertura

della bocca sia sufficiente per la sua introduzione. Avuta la garanzia della

ventilabilità, sarebbe possibile una sedazione integrativa più marcata e

l'impiego del fibroscopio sarebbe facilitato. La recente versione da intubazione (LMA

Fastrack),

consentirebbe di avere in primo luogo la garanzia di ossigenazione e

ventilazione e farebbe poi da tramite, dopo induzione e rilasciamento, per la

successiva intubazione alla

cieca o, meglio, tramite fibroscopio; per la LMA con metodica alla cieca è

riportato un tasso di insuccesso elevato.

7.12. Un paziente, in urgenza, con grave

difficoltà prevista, alto rischio di inalazione e che si opponga a manovre da

sveglio può essere uno scoglio insormontabile, superabile solo con l'accesso

chirurgico alla via aerea. L'impossibilità di intubazione laringoscopica e il

rischio di vomito sono infatti considerati indicazioni alla fibroscopia da

sveglio senza sedazione. L'assenza di collaborazione e l'urgenza sono tuttavia

controindicazioni relative alla fibroscopia.

RACCOMANDAZIONI

| 1) |

L'anestesista è tenuto ad informare il

paziente in modo dettagliato e ad acquisire il suo consenso sul programma

d'intubazione previsto (C). |

| 2) |

È consigliabile che la difficoltà grave

prevista venga sempre affrontata senza abolire la coscienza e il respiro

spontaneo (B). |

| 3) |

La procedura consigliabile come prima

scelta per il paziente adulto collaborante è la fibroscopia eseguita da

sveglio, in anestesia di superficie (B) e preferibilmente dal naso (C). |

| 4) |

È consigliabile il monitoraggio di una

eventuale sedazione e il suo mantenimento entro il livello 3 della scala

di Ramsay (C). |

| 5) |

Non è consigliabile, nella grave

difficoltà prevista, condurre l'intervento chirurgico, qualora fosse

possibile, in anestesia periferica (plessica, peridurale, subaracnoidea)

senza alcuna possibilità di protezione delle vie aeree in caso di

complicanza (C). |

| 6) |

Non è consigliabile l'impiego della

maschera laringea come mezzo per intubazione alla cieca (C); può essere

proponibile come preliminare alla fibroscopia (C). |

| 7) |

In assenza di collaborazione da parte

del paziente, non è consigliabile il ricorso alla fibroscopia in narcosi

se non vi è specifica esperienza (C). |

| 8) |

È indispensabile che la possibilità di

intubare col fibroscopio sia garantita per ogni servizio di anestesia, o

disponendone in proprio, o ricorrendo ai servizi di otorinolaringoiatria o

di endoscopia (C). È consigliabile che in condizioni elettive e in

mancanza di tale strumentazione, il paziente venga indirizzato ad altro

ospedale dotato di adatta attrezzatura e di esperti del settore (C).

|

| 9) |

L'impiego della intubazione retrograda

è consigliabile quale sostituto rapido ed economico della fibroscopia (C). |

| 10) |

Nell'emergenza asfittica non è

consigliabile l'impiego della intubazione retrograda (C). |

| 11) |

È consigliabile la manovra di Sellick

(compressione della cricoide con sostegno del collo) in ogni procedura

destinata all' intubazione di pazienti in narcosi e ad alto rischio di

vomito (C). |

8. PIANIFICAZIONE NELLA DIFFICOLTA'

BORDERLINE

8.1. Il rischio di avere un paziente inintubabile

e non più ventilabile dopo induzione, quando la difficoltà prevista è modesta, è

considerato molto basso. Vi è stato inoltre il tempo necessario per preparare e

verificare le attrezzature indicate al paragrafo sulla difficoltà imprevista sia

come presidi alternativi, sia come presidi indispensabili.

La preossigenazione

e la

valutazione della ventilabilità sono procedure considerate ormai abituali in

queste situazioni.

8.2. La preossigenazione è un accorgimento

considerato più efficace in respiro spontaneo e nel soggetto sveglio che a

induzione avvenuta e a paziente rilasciato.

Viene proposta perciò la

ventilazione spontanea in maschera facciale e ossigeno puro per non meno di 3

minuti o l'esecuzione di 5 capacità vitali forzate.

La riserva d'ossigeno e quindi il tempo di apnea disponibile sono ritenuti

minori nei bambini, nella gravida, negli insufficienti respiratori cronici e

negli obesi.

8.3. La ventilabilità di un paziente è in genere

difficile da valutare. La letteratura poco dice al proposito, salvo segnalare

che alcuni dei fattori che rendono difficile l'intubazione (obesità,

macroglossia, collo corto, non estensione della testa, patologia orofaringe e

laringe, mento sfuggente) possono essere anche predittivi di difficoltà a

ventilare. La presenza della barba e di ostruzione nasale peggiora la

ventilabilità in maschera facciale. La glossoptosi successiva all'induzione e ai

miorilassanti può renderla impossibile.

8.4. Dopo l'induzione della narcosi, la

laringoscopia è considerata più facile se vi è miorilasciamento farmacologico,

ma in alcuni casi viene proposta l'introduzione del laringoscopio prima della

miorisoluzione. Sulla scelta del miorilassante la letteratura è discordante, ma

il consiglio di scegliere la succinilcolina è ancora attuale quando si procede

ad induzione in condizioni di difficoltà (modesta) prevista. Tale

raccomandazione è costante nelle flow-chart in ostetricia.

8.5. La gradazione laringoscopica, come per le

situazioni impreviste, orienta l'anestesista nelle scelte successive.

8.6. Nel paziente con difficoltà prevista

modesta, ma con sospetto di difficoltà a ventilare o con rischio di vomito o

senza adatte attrezzature, viene privilegiata attualmente l’intubazione da

sveglio, in locale, rispetto alla induzione e intubazione rapida utilizzate nel

passato.

RACCOMANDAZIONI

| 1) |

E' opportuno che l'anestesista, dopo

aver informato il paziente in modo dettagliato ed acquisito il suo

consenso sul programma d'intubazione, prospetti anche la strategia che

intende applicare in caso di insuccesso (ad esempio: risveglio e ricorso

al fibroscopio) (C). |

| 2) |

È

sempre

indispensabile una preossigenazione adeguata e il

monitoraggio continuo della saturazione

durante le manovre (B). |

9. IL PAZIENTE

NON INTUBABILE-NON

VENTILABILE

9.1. Dopo tentativi multipli di laringoscopia e

intubazione, il rischio di inventilabilità in maschera facciale diventa

rilevante, ma è possibile anche che la ventilabilità del paziente peggiori fin

dall'inizio. La difficoltà a mantenere la saturazione in maschera facciale e lo

sviluppo rapido di asfissia erano considerati la giustificante per l'accesso

rapido alla trachea. La letteratura ha poi proposto come valida alternativa, per

poter ventilare il paziente, l'inserimento di una maschera laringea o di

un Combitube. L'impiego di tali presidi può non essere risolutivo

soprattutto se vi è ostacolo all'ingresso laringeo. In questo caso si realizza

una drammatica situazione a rapida evolutività in senso asfittico, correggibile

solo con l'aggressione diretta transcervicale della via aerea.

9.2. Il ricorso alla cosiddetta tracheotomia

urgente da parte del chirurgo presente in sala, oggi non è più considerato

una procedura di prima scelta, perché non sempre vi è esperienza specifica,

perchè la procedura è lunga e non esente da rischi e perchè si

ritiene sempre più spesso che l'ossigenazione in emergenza sia compito specifico

dell'anestesista. La tracheotomia tradizionale viene limitata alle

ostruzioni neoplastiche non intubabili ed eseguita in genere

dall'otorinolaringoiatra in anestesia locale e nel soggetto sveglio.

9.3. Nel soggetto non intubabile - non

ventilabile, le procedure di accesso rapido alla via aerea descritte

dalla letteratura come prima scelta sono la puntura tracheale

e la cricotirotomia percutanea,

con impiego

preferenziale della membrana crico-tiroidea come via d'ingresso.

9.4. La

puntura

tracheale.

La membrana crico-tiroidea viene descritta come

il punto più superficiale della via aerea ed è facilmente identificabile nella

maggior parte dei pazienti. Il suo superamento con un'

ago cannula per uso venoso

di adeguato diametro (14-15 G) consente, dopo verifica di corretto

posizionamento con la prova di aspirazione, di collegarsi ad una fonte di

ossigeno ad alta pressione (Jet-ventilation)

o a bassa pressione (by-pass o va-e-vieni dell'apparecchio di anestesia). La

letteratura suggerisce diverse modalità di collegamento e segnala il rischio di

barotrauma se lo scarico verso l'alto è in qualche modo ostacolato. Limiti della

procedura sono considerati l'impossibilità che, oltre ad ossigenare, si riesca a

ventilare e la facilità con la quale l'agocannula può piegarsi o fuoriuscire.

Sono anche descritti danni iatrogeni.

9.5. La

cricotirotomia.

Tale procedura, indicata anche come

cricotiroidotomia o laringofissura o coniotomia, veniva

eseguita a cielo aperto, ma la tecnica percutanea è più attuale e più diffusa

anche per la disponibilità di numerosi set commerciali. La procedura sfrutta tre

diverse modalità: a)

introduzione contemporanea di ago tagliente e

cannula, b)

introduzione di cannula 4 ID su mandrino

introduttore curvo con sistema non Seldinger,

c)

introduzione di cannula 4 ID o superiore con sistema

Seldinger.

La letteratura non riporta dati sufficienti per

una chiara definizione di vantaggi e svantaggi di ciascuna metodica, con

riferimento in particolare al tempo di esecuzione, ai rischi iatrogeni di falsa

strada, alla curva di apprendimento.

RACCOMANDAZIONI

| 1) |

È indispensabile il ricorso precoce

all'accesso tracheale rapido per l'ossigenazione del paziente qualora l'intubazione

sia fallita e la ventilazione risulti difficoltosa o impossibile (B).

|

| 2) |

È indispensabile che le procedure di

accesso tracheale rapido facciano parte del bagaglio culturale normale

dello specialista in anestesia-rianimazione (C). |

| 3) |

Si ritiene che il ricorso all' ausilio

del chirurgo o la delega ad esso di tali procedure non debbano essere più

sistematici, ma costituiscano una evenienza eccezionale (C). |

| 4) |

È indispensabile che ogni anestesista

conosca la manovra di ossigenazione di emergenza mediante puntura

tracheale e/o cricotirotomia percutanea (C). |

| 5) |

Non essendo nessuna di tali procedure

esente da rischi, è consigliabile acquisire esperienza adeguata (sul

manichino, su trachea artificiale, in sala anatomica, sul paziente da

sottoporre a laringectomia, in terapia intensiva) con almeno un set da

cricotirotomia percutanea (C). |

10.

L'INSEGNAMENTO E L'ACQUISIZIONE DI

ESPERIENZA

10.1. Anche se il singolo anestesista non potrà

avere necessariamente esperienza di tutte le tecniche, è ritenuta necessaria

almeno la loro conoscenza teorica. Essendo suo compito specifico garantire una

efficace ossigenazione in condizioni elettive e di emergenza, la parte teorica e

la parte applicativa pratica in tale settore sono diventate necessariamente

inscindibili.

10.2. L'insegnamento nelle scuole di specialità

in Anestesia e Rianimazione prevede uno spazio per le vie aeree difficili, sia

per la parte teorica sia per la parte di applicazione pratica e la

programmazione di una graduale applicazione sul paziente sotto il controllo di

esperti.

10.3. È stato ampiamente provato che, essendo

sostanzialmente rari i casi nei quali è veramente difficile il controllo delle

vie aeree, la pratica quotidiana non sia sufficiente a formare una adeguata

esperienza nello specialista se non dopo 7-10 anni di professione. Per questo si

è dimostrato utile proporre, all'interno della formazione continua, anche

specifici corsi di aggiornamento teorico-pratici, realizzati secondo una

metodologia precisa e controllata da organismi istituzionali, quali le Società

Scientifiche.

11. IL PROBLEMA

PEDIATRICO

La Commissione ritiene che le le problematiche

pediatriche e le raccomandazioni relative debbano essere oggetto di trattazione

specialistica separata.

12.

BIBLIOGRAFIA

a) linee guida

1) Practice Guidelines for Management of the

Difficult Airway. A Report by the American Society of Anesthesiologists Task

Force on Management of the Difficult Airway. Anesthesiology 1993; 78:597-602.

2) Société française d'anesthésie et de réanimation: Expertise collective,

intubation difficile. Ann. Fr. Anesth. Réanim. 1996; 15:207-214.

b) testi consigliati

1) Airway Management: Principles and Practice.

Benumof JL editor, Mosby, St.Louis, 1996.

2) Principles of Airway Management. 2nd ed, Finucane BT and Santora AH editors,

Mosby, St.Louis,1996.

3) Difficulties in Tracheal Intubation. 2nd ed, Latto IP and Vaughan RS editors,

Saunders, London,1997.

La bibliografia completa utilizzata dalla

Commissione per la stesura delle raccomandazioni è a disposizione di chi ne

faccia richiesta al seguente indirizzo: Al Coordinatore Commisssione SIAARTI

"Vie aeree difficili", Prof. G.Frova, 1° Servizio di Anestesia e Rianimazione,

Spedali Civili, Piazza Ospedale 1, 25125 Brescia, Italy.

|

|